Dans un monde du travail de plus en plus globalisé, la collaboration entre cultures est devenue la norme. Plus de 70 % des entreprises opèrent désormais dans plusieurs pays, et une enquête citée par la Harvard Business Review a révélé que 89 % des employés de bureau participent au moins occasionnellement à des projets en équipes virtuelles internationales. Cette réalité place les compétences interculturelles au cœur des préoccupations des professionnels des RH et du L&D (Learning & Development). Comment s’assurer que des équipes multiculturelles communiquent efficacement, innovent et prennent les bonnes décisions ? C’est tout l’enjeu de la communication interculturelle et du développement d’une véritable intelligence culturelle au sein des organisations.

Qu’entend-on par communication interculturelle ?

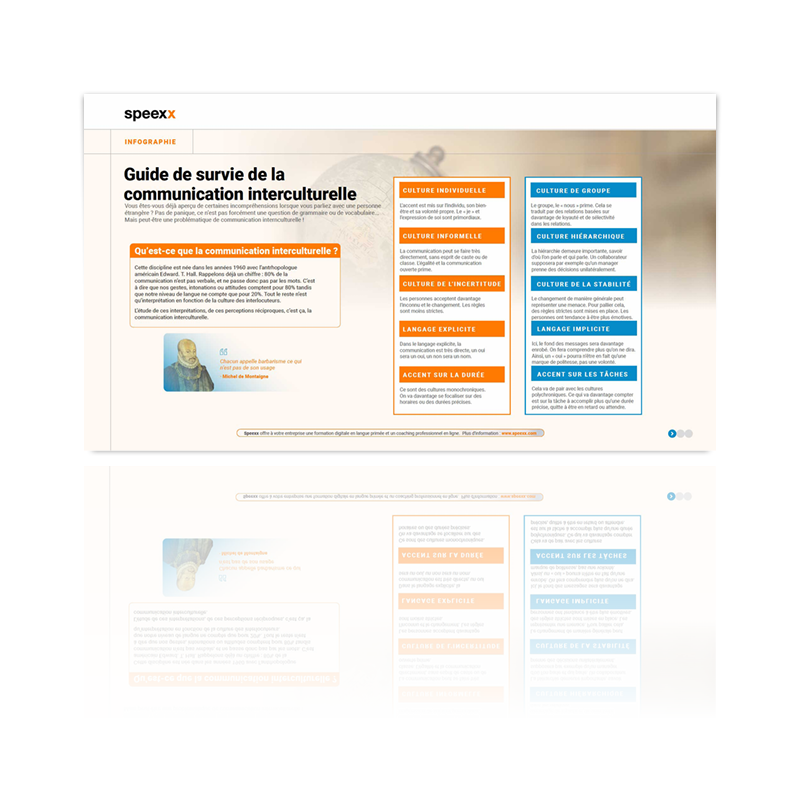

La communication interculturelle désigne l’étude des interactions et perceptions entre personnes de cultures différentes, un domaine fondé dans les années 1960 par l’anthropologue Edward T. Hall. Hall a notamment montré que 80 % de la communication n’est pas verbale – gestes, intonations, postures – et que les malentendus naissent souvent de l’interprétation culturelle de ces signaux non verbaux. En 1991, le chercheur Geert Hofstede a poursuivi ces travaux en comparant les caractéristiques culturelles d’une cinquantaine de pays. Bien sûr chaque individu est unique, mais ces études ont permis d’identifier de grandes tendances culturelles utiles pour mieux comprendre comment nous agissons ou réagissons selon notre origine.

En somme, développer des compétences interculturelles revient à mieux comprendre les codes culturels de l’Autre, s’adapter à différents styles de communication et éviter les pièges d’une interprétation « ethnocentrée » (comme le disait Montaigne, « Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage »). C’est une combinaison de soft skills – telles que l’empathie, l’intelligence émotionnelle, l’adaptabilité – et de connaissances culturelles. Sans ces compétences, « les malentendus et l’inefficacité deviennent monnaie courante » dans les équipes multiculturelles.

Comprendre les différences culturelles pour mieux communiquer

Chaque culture possède ses propres codes en matière de communication, de relation à l’autorité, de gestion du temps ou de résolution des conflits. Prendre conscience de ces différences est la première étape pour améliorer la communication interculturelle. Par exemple :

- Contexte de communication : Certaines cultures privilégient une communication explicite et directe, d’autres un style implicite et nuancé. Un manager issu d’une culture à contexte faible comme l’Allemagne, où l’on s’exprime de façon très directe, peut paraître brutal face à une équipe japonaise à contexte élevé, qui juge ce style trop abrupt. Inversement, dans une culture implicite, un « oui » peut n’être qu’une formule de politesse et non un accord ferme. Ainsi, un manager britannique disant à son collègue indien « C’est une idée intéressante, mais nous pourrions explorer d’autres options » pense exprimer un refus subtil, alors que son interlocuteur y voit un accord et persiste dans sa proposition. Sans décodeur culturel, le quiproquo est assuré.

- Relationnel vs factuel : Les études montrent que les Allemands accordent une priorité au contenu factuel lors d’une réunion, tandis que les Français attachent plus d’importance à la relation et au contexte. De ce fait, les premiers peuvent passer pour trop directs aux yeux des seconds, qui eux-mêmes paraissent trop « séducteurs » ou détournant le sujet aux yeux des Allemands. Ce choc de style franco-allemand est bien connu des formateurs en communication interculturelle.

- Hiérarchie et décision : Dans certaines cultures très hiérarchiques, on attend du manager qu’il tranche seul, alors que dans d’autres plus égalitaires, le consensus est la règle. Par exemple, un dirigeant scandinave habitué à la décision collective pourra dérouter une équipe indienne qui attend de lui des instructions claires et un arbitrage final de sa part. Chacun risque de juger l’autre inefficace si ces attentes ne sont pas explicitées.

- Gestion du temps : Le rapport au temps diffère également. Cultures monochrones (par ex. l’Allemagne, les États-Unis) versus cultures polychrones (par ex. l’Inde, le Brésil) n’ont pas la même flexibilité vis-à-vis des horaires. Une équipe américaine pourra être frustrée si des collègues brésiliens prennent du retard, ces derniers privilégiant l’adaptabilité et la réalisation des tâches sur le respect strict de l’agenda. Là encore, sans discussion préalable, le risque de tensions est élevé.

Ces différences ne sont pas des stéréotypes figés mais des tendances culturelles à connaître. Elles rappellent qu’un même geste ou message peut être interprété de façons opposées selon la culture. Un exemple éloquent est l’histoire rapportée par le sociolinguiste John Gumperz : dans un restaurant en Angleterre, des serveuses indiennes demandaient à des clients « Vous avez fini ? » avec l’intonation descendante courante en Inde pour poser une question. Les clients britanniques comprenaient « Vous avez fini. » – une affirmation sèche – et se sentaient brusqués, tandis que les serveuses pensaient être polies. Le simple ton de voix, interprété différemment, a suffi à créer un conflit et un sentiment d’impolitesse de part et d’autre. Ce type de malentendu illustre parfaitement la nécessité de développer une sensibilité interculturelle : sans elle, chacun risque d’ appeler barbarie le comportement de l’autre, faute de le comprendre.

Téléchargez l'infographie

Un atout stratégique pour l’entreprise et les équipes

Développer les compétences interculturelles n’est pas qu’une question de bien-être au travail : c’est aussi un levier de performance, d’innovation et de fidélisation pour les organisations. De nombreuses études soulignent les bénéfices d’une main-d’œuvre culturellement diverse et ouverte.

Mieux communiquer et éviter les conflits.

Des équipes interculturelles formées arrivent à réduire les malentendus et à instaurer un climat de travail plus serein. Au contraire, lorsque les employés ne sont pas sensibilisés, les obstacles à la communication se multiplient : quiproquos, frustrations, erreurs d’exécution… Par exemple, la barrière de la langue demeure un frein majeur à la collaboration efficace. Investir dans la formation linguistique et interculturelle permet de lever ce premier obstacle et de faciliter les échanges quotidiens. On constate aussi qu’un environnement inclusif, où chacun se sent respecté quelles que soient ses origines, favorise l’engagement et la cohésion d’équipe. En bref, la compétence interculturelle améliore la communication interne, la confiance et la résolution de problèmes en mode collaboratif.

Performance, innovation, décision : la diversité paye.

Au-delà du climat social, l’ouverture culturelle a un impact direct sur les résultats de l’entreprise. Des études parues dans Harvard Business Review et People Management indiquent que les équipes diversifiées sont 70 % plus susceptibles de conquérir de nouveaux marchés et prennent de meilleures décisions dans 87 % des cas comparées à des équipes homogènes. La diversité des points de vue stimule la créativité et l’innovation : des recherches menées par le BCG ont ainsi montré que les entreprises dont les équipes dirigeantes sont les plus diverses enregistrent +19 % de revenus liés à l’innovation par rapport aux autres. De même, les organisations affichant une plus grande diversité culturelle et de genre ont 35 % de chances de plus de surpasser leurs concurrents en termes de profitabilité. En résumé, l’inclusion n’est pas qu’un impératif moral, c’est aussi un avantage stratégique : elle dope la performance financière, la créativité des solutions et l’intelligence collective dans la prise de décision.

Attirer et fidéliser les talents.

Pour les nouvelles générations de collaborateurs, la diversité et l’interculturalité ne sont plus optionnelles – elles sont attendues. Deux candidats sur trois environ déclarent rechercher activement une entreprise dont la main-d’œuvre est diversifiée. Un sondage Glassdoor confirme que 76 % des candidats considèrent qu’une équipe multiculturelle est un critère non négociable dans le choix d’un employeur . Côté rétention, un climat inclusif incite les talents à rester plus longtemps : 69 % des employés Millennials et Gen Z se disent plus susceptibles de rester au moins 5 ans dans une entreprise qu’ils perçoivent comme diverse et inclusive. A contrario, un environnement fermé, peu tolérant des différences, risque de voir fuir ses meilleurs éléments. Investir dans les compétences interculturelles envoie le signal que l’entreprise valorise la diversité, ce qui renforce sa marque employeur et la loyauté des collaborateurs.

Enfin, l’interculturel rejoint souvent d’autres soft skills clés comme l’empathie ou l’adaptabilité. Un employé capable de naviguer entre plusieurs cultures développera naturellement ces qualités, précieuses en management comme en relation client. Selon Forbes, le bilinguisme et l’exposition à d’autres cultures améliorent les capacités cognitives et la flexibilité mentale, conduisant à des relations plus étroites avec des partenaires et clients internationaux. Une étude citée par Harvard Business Review va dans le même sens : les personnes maîtrisant plusieurs langues font preuve d’une plus grande flexibilité cognitive et d’aisance à passer d’un contexte à l’autre, ce qui se traduit par une communication et une prise de décision plus efficaces en contexte global. En d’autres termes, former des leaders multiculturels revient à forger des leaders plus agiles intellectuellement, mieux armés pour évoluer dans l’incertitude et la complexité du monde actuel.

Comment développer les compétences interculturelles au sein de vos équipes ?

Après avoir constaté l’importance stratégique de la dimension interculturelle, une question pratique se pose : quelles actions concrètes les RH et les managers peuvent-ils déployer pour renforcer ces compétences au sein de l’organisation ? Voici quelques pistes d’actions et bonnes pratiques éprouvées.

- Former, informer et sensibiliser. La première étape consiste à intégrer l’interculturel dans la formation des collaborateurs. Il peut s’agir d’ateliers de sensibilisation aux différences culturelles, de formations spécifiques sur la communication interculturelle (par exemple basées sur le modèle d’Edward Hall ou les dimensions de Hofstede), ou encore de formations linguistiques. En effet, la maîtrise des langues est un pilier de l’interculturel : il n’est plus suffisant aujourd’hui que les équipes ne parlent qu’une seule langue. Lorsqu’une entreprise se limite à une langue, elle se prive d’opportunités de marchés et de talents. À l’inverse, encourager le multilinguisme offre de nombreux avantages pour l’entreprise et les employés : une collaboration facilitée entre équipes dispersées, le développement de qualités relationnelles comme l’empathie, plus de tolérance et de respect mutuel, et une meilleure adaptation à de nouvelles cultures de travail. Des programmes innovants de formation linguistique en entreprise (digital learning, e-learning, coaching linguistique) peuvent donc être déployés pour améliorer à la fois les compétences linguistiques et culturelles. Par ailleurs, pensez à capitaliser sur vos ressources internes : organiser des retours d’expérience de collaborateurs expatriés, des conférences animées par des experts interculturels, ou diffuser des guides pays en interne permet de faire circuler le savoir et de préparer vos équipes aux spécificités locales.

- Adopter des pratiques managériales interculturelles. Le management de proximité joue un rôle décisif dans le développement des comportements interculturels au quotidien. Il s’agit d’abord pour les managers de prendre conscience de leurs propres référentiels culturels et d’adopter une posture d’humilité et d’ouverture. Concrètement, quelques bonnes pratiques peuvent faire la différence : clarifier ses modes de communication dès la constitution d’une équipe internationale, par exemple en explicitant comment on va donner le feedback (directement en réunion ou de façon plus diplomate) et en invitant chacun à faire de même. Il est également utile de mélanger les styles de communication en fonction du public : un manager efficace saura être plus explicite avec des interlocuteurs anglo-saxons, et adopter un style plus implicite avec des interlocuteurs asiatiques, afin que tout le monde se sente à l’aise. Autre point clé : la prise de décision. Dans un contexte multiculturel, il peut être judicieux de combiner les approches en sollicitant la contribution de l’équipe (approche consensuelle) tout en assumant, si nécessaire, la décision finale pour s’aligner sur des attentes de cultures plus hiérarchiques. De même, un bon leader interculturel veille à construire la confiance au sein de l’équipe en tenant compte des différences : par exemple, dans les cultures où la confiance se gagne sur le terrain personnel, il prendra le temps de créer du lien informel (déjeuners, discussions informelles) sans pour autant sacrifier son professionnalisme. Il s’attachera aussi à donner du feedback de la bonne manière – ni trop abrupt si son collaborateur est d’une culture à feedback indirect, ni trop édulcoré au risque de ne pas être compris. Enfin, gérer une équipe multiculturelle requiert de la patience et de la pédagogie : expliquer le pourquoi de certaines décisions ou méthodes de travail peut aider à éviter les interprétations erronées. En un mot, le manager interculturel est un caméléon qui adapte son style au contexte pour tirer le meilleur de chaque collaborateur. (Le blog Speexx regorge d’articles sur les soft skills managériales, comme l’écoute active, l’intelligence émotionnelle ou le leadership en contexte international – n’hésitez pas à y puiser des idées.)

- Promouvoir une culture d’entreprise inclusive et apprenante. Les RH ont un rôle moteur pour ancrer l’interculturel dans la culture d’entreprise. Cela passe par des initiatives symboliques et structurelles. Symboliquement, valorisez les différentes cultures présentes dans vos effectifs : célébrer des fêtes culturelles variées au bureau, organiser des « journées interculturelles » où chacun présente un aspect de sa culture, communiquer en interne sur la diversité comme une richesse – autant d’actions qui renforcent le sentiment d’inclusion. Structurellement, veillez à intègrer l’ouverture culturelle dans vos processus RH : par exemple, incluez des critères d’aisance interculturelle ou de langues parlées dans vos fiches de poste et vos référentiels de compétences. Lors de la mobilité interne ou des promotions, valorisez les expériences à l’étranger et la capacité à collaborer avec des équipes diverses. En recrutement, outillez-vous pour éviter les biais culturels dans la sélection : anonymisation des CV, grilles d’entretien axées sur les compétences (et non sur la ressemblance culturelle avec le candidat) – l’IA RH peut d’ailleurs aider en la matière en rendant les évaluations plus objectives et en détectant les biais inconscients. (Pour aller plus loin, voyez l’article Speexx « L’IA pour les RH : la transformation du paysage des ressources humaines » qui aborde comment l’IA peut réduire les préjugés et promouvoir la diversité.) Parallèlement, développez des programmes de mentorat inversé ou de buddy program où des employés de cultures différentes sont mis en binôme pour échanger régulièrement – cela encourage chacun à sortir de sa zone de confort culturelle. Enfin, assurez-vous que la direction donne l’exemple : un top management qui incarne les valeurs d’inclusion (par son discours et ses actes) diffusera naturellement ces bonnes pratiques à l’ensemble de l’organisation.

Encourager les expériences et la mobilité internationale. Rien ne remplace l’immersion pour développer les compétences interculturelles. Si votre entreprise a des implantations à l’étranger, encouragez vos collaborateurs à saisir des opportunités de missions internationales, d’Erasmus professionnels ou de VIE (Volontariat International en Entreprise). Même de courts séjours d’affaire peuvent être l’occasion d’apprendre à travailler autrement. Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de voyager, pensez aux solutions virtuelles : la mise en place de projets collaboratifs globaux (par exemple un hackathon réunissant des équipes de différents pays) ou d’ateliers virtuels interculturels en visio peut exposer les employés à d’autres perspectives. Le travail à distance a élargi le champ des possibles : pourquoi ne pas constituer des équipes projet volontairement multiculturelles sur certains sujets, afin que chacun s’habitue à coopérer en contexte international (tout en profitant des fuseaux horaires pour accélérer certains développements) ? Ces expériences in vivo sont extrêmement formatrices. Elles permettent aussi de développer ce que l’école de management Thunderbird appelle le Global Mindset, c’est-à-dire la capacité à « voir au-delà des différences culturelles et engager des personnes radicalement différentes de soi ». À terme, cela crée une organisation plus résiliente et agile.

En résumé, développer les compétences interculturelles est un investissement stratégique. Dans un environnement incertain, c’est un facteur de pérennité – les entreprises qui maîtrisent la diversité culturelle innovent plus, conquièrent de nouveaux marchés et prennent de meilleures décisions. C’est aussi un facteur d’humanité – un moyen de construire des équipes où chacun se sent valorisé dans son identité, où la confiance règne et où l’on apprend constamment des autres. Le management interculturel peut améliorer les performances, l’innovation et la prise de décision rappelle une infographie Speexx, mais au-delà des chiffres, il enrichit profondément la culture d’entreprise. Pour les RH et le L&D, le défi est donc clair : intégrer pleinement l’interculturel dans les programmes de formation et de développement des talents, afin de préparer les collaborateurs aux réalités d’un monde connecté. À la clé, des équipes plus ouvertes, plus solidaires et plus efficaces – bref, prêtes à faire face ensemble aux enjeux internationaux d’aujourd’hui et de demain.